修身教授録 一日一語

修身教授録 一日一語

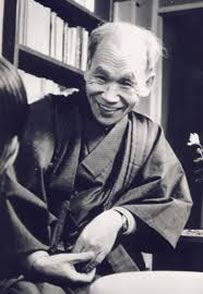

著者: 森信三

出版: 致知出版社

身につく: 志を立てる

悩みの解決: やる気が出ない

こんな人に: やる気はあるけれど気分が乗らない人に

志を確立するために最も重要な本です!!

修身とは精神をつくるための重要な教えが書いてあります。

修身は明治36年に文部省によって作られた教科書です。その中身は「志の立て方」「信念の育成方法」「家庭のしつけ」「 親孝行」「 家族・家庭」「 勤労・努力」「 勉学・研究 」「創意・工夫」「 公益・奉仕」「 博愛・慈善」「 資質・倹約 」「責任・職分」「 友情」「 信義・誠実」

「 師弟 反省」 「正直・至誠」「 克己・節制」「 謝恩 」

「健康・養生」「愛国心」 「人物・人格」「 公衆道徳」

「国旗と国家」「 国際協調」

など人間としての、生きる基本がこれでもか?ってほどに書かれています。

教育界、、スポーツ界や経済界のリーダーにも愛読者が多い本です。

生きるための原理原則を知ることができます。

真に志を立てる重要性とは

困難はあって当たり前

真に志を立てるとは、この一度しかない人生を、どのように生きるのか?

一切の困難に打ち克つ大決心を打ち立てる覚悟がなくてはならない。

わが身に降りかかることは、これは天命としてうけいれる。

この根本において、心がすわらない間は、真の人間としての確立はできない。

もし、真に志をたてたなら、いかに微力とはいえ、一生をかけてやるのであれば、多少は国家社会のために貢献し得るほどのことは

必ずできるはずです。

人生の本当の意義に目覚めて、自分の生涯の生を確立することこそ、真の「立志」である

人生の出発は、志を立てることによって始まる。

古来、真の学問は、立志をもってその根本とすと言われているのも、まったくこの故でしょう。

人間はいかに生きるべきであるか、人生をいかに生き貫くべきであるか?という一般的真理を、自分自身の上に落として

この二度とない人生を、いかに生きるかという根本目標を打ち立てる。

そこで初めて私達の真の人生は始まると思うのです。

人から話を聞いて、その時だけ感激するのでは、いまだもって真の志というわけにはいかない。

本当の教育とは何か?

命をかける覚悟

命がけでこの人生を走り切る覚悟が必要です。 教育者にもこの力があってこそ、はじめてはなたれ小僧にもその生涯を貫く志の種まきをすることができます。

真の教育とは相手の眠っている魂をゆり動かし、これを呼び覚ますことです。

相手の魂に火をつけて、その全人格を導くことが教育である。

今の教育者には、この志がないように感じます。本当の教育をしようとしない国にも問題がありますが・・・

教える立場の人が、人を教育するということに、命をかけなければ、国を支えていく人材は育っていかないのではないでしょうか?

人間を磨く

人生は修行の連続

この自分という生命を70年の生涯をかけて練りに練り、磨きに磨いて

ついには天下国家をも、道によって治める。

どんなに才能があっても、学問修養によって自己を練磨しようとしない限り、才能も結局はうち果ててしまう。

どこまで国家社会に貢献ができるか?お役に立てるか?を考え抜くことが重要なのである。

この志を生涯をかけて、必ず志を達成するというような人間を作るということが、教育では大事である。

人生の根本は、何よりもまず真の志を打ち立てるところに始まるわけです。

天命を受け入れる

受け入れる

自分に与えられた運命は、これを天命だと思い、謹んで受け入れる。

好き嫌いを言わずに最善を尽くす。

人生2度なし。

この生きている間に、不屈の精神を確立できた人だけが、多くの人々の心に火をつけることができる。

地位とか学歴などに縛られている間は、真に徹底した生き方はできない。

けち臭いものに引っかかっている間は、その人の生命は十分には伸びきらない。

自立の覚悟を養う

独立自尊の精神を

独力で自分の道を切り開いていけるような人間にならねばいけない。

「一刻も早く、親のすねかじりから脱して、自立する覚悟をさせる」 ということが大切です。

充実した仕事をするには

日常生活を充実させるには、自己の成すべき仕事を、着々と次から次へと処理していくことだけだ。

自分の成すべき仕事の意味をよく知り、その意義の大きなことを自覚する。

自分の仕事の意義を感じていれば、次から次に仕事をこなしていけるでしょう。

人間だけが自分の生き方を考えることができる

ほとんどの人は、この点に気がつかずに、自分が今生きていることを当たり前だと考えている。

勉強や仕事がつまらないなどと不満をもらしながら、毎日を送っていませんか?

そうしているうちに、人として生まれたという希有な幸運を生かすことなく貴重な毎日が過ぎ去っていきます。

しかし、いくら自分の人生に不平不満を言う人でも、「こんな人生だったら、俺は牛や馬に生まれた方が良かった」という人はいないだろう。

人間が他の動物と違う点の一つとして、自分の人生をどう生きるか考えることができる点です。

自分の人生に不平不満を持てるのも、もっと良い人生を送れるはずだ、と考えるができるからです。

人間だけが自分の生き方を考え、努力することで変えることができるのです。

http://www2s.biglobe.ne.jp/nippon/jogdb_h23/jog709.html

修身教授録 一日一語の要約

第一、人生に対する根本信条について

第二、「真志正望」 真の志に立脚しているかどうか

第三、真に自覚ある日々のあり方をしているかどうか

第四、何事も十年先、二十年先の先見洞察をもっているかどうか

第五、逆境に耐えうる決心・覚悟はできているか

著者プロフィール

明治29年9月23日、愛知県知多郡武豊町に端山家の三男として生誕。

両親不縁にして、3歳の時、半田市岩滑町の森家に養子として入籍。半田小学校高等科を経て名古屋第一師範に入学。

その後、小学校教師を経てより、広島高等師範に入学。

在学中、生涯の師西晋一郎先生に邂逅。

のち京都大学哲学科に進学、西田幾多郎先生の講筵に侍る。

大学院を経て、天王寺師範の専任教諭となり、師範本科生の修身科を担当。

のち旧満洲の建国大学教授(44)に赴任。

50歳にして敗戦。九死に一生を得て翌年帰国。

幾多の辛酸を経て、58歳神戸大学教育学部教授に就任。65歳をもって退官。70歳にしてかねて念願の『全集』25巻の出版刊行に着手。

同時に海星女子学院大学教授に迎えられる。77歳長男の急逝を機に、尼崎市立花町にて独居自炊の生活に入る。

80歳にして『全一学』五部作の執筆に没頭。

86歳脳血栓のため入院。88歳より神戸の三男宅にて療養。89歳にして『続全集』8巻の完結。

97歳、平成4年11月21日にこの世を去る。

修身教授録 一日一語の感想とコメント

この本を読むと、志を立てることで、はじめて本当の人生がはじまるということがわかります。

気は志の師(すい)なり という言葉があるように、燃え尽きないやる気は志から生まれてきます。

日本に生まれたこの因縁を、天命だと思い

この国をよくし、世界をよくする志を立て、日々実践、実行し続けることが、充実した人生を与えてくれるはずです。

毎日読み返したくなる一冊だと思います。

書評:牧宏典

合わせて読みたい

心を高める経営を伸ばす

素晴らしい人生をおくるために

著者: 稲森和夫

会社名:京セラ会長

出版:PHP文庫

身につく: 正しい生き方

悩みの解決: いかに生きるか 人間関係

こんな人に: 社長 会社員

仕事の哲学を持つことがいかに大切か

常に生きるとは何か?を問い続けながら、真剣に社会貢献を考えて事業をしていた稲盛さんの本です。

稲盛さんは「京セラ」を1959年、従業員が少ない中でで立ち上げました。真剣な努力と正しい経営哲学のおかげで

京セラは、セラミックという新素材を世界に広め、売上1兆円の優良企業になりました。

1984年、ガリバーNTTの独占を崩すべく産声を上げたKDDIは、国内シェア2位、売上2兆8000億円の巨大企業に成長しました。

この業態の違う2社を創業したのが稲盛和夫氏です。

経営を通じて人生とはを考え抜いた稲盛さんの教えが詰まった最高の本です。

もし文章が役に立ったら、「いいね」をぜひ押してください。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

|

![]()

良い人生を送るには、収入アップが必要!!いま読んでおきたいオススメの本をご紹介させていただきます。

オススメの記事

この本に興味がる人にオススメの記事を紹介いたします

なぜ予感が実現してしまうのか?

悪い予感ほど的中する・・なんてことありませんか?

実はこの世界は、予感が的中するようになっているようです。 ほとんどの人には、よい予感を維持し続ける習慣と能力がありません・・・

お金持ちの人はなぜ物を捨てるのか?

お金持ちの家に遊びにいくと、驚かされるのがその圧倒的にきれいな部屋の状態。

物が少なく、お金持ちは無駄遣いをしません。 そして、いつも部屋がきれいに整理整頓されています。

仮想通貨を支えるブロックチェーンとは

仮想通貨を支えているのがブロックチェーンという技術です。

この技術があるので、仮想通貨は成り立っています。

詳細はこちら>>

仮想通貨の取りき所を比較

仮想通貨をはじめるには、取引所でのウォレットの開設が必要です。

取引所を比較したサイトをご紹介いたします。

詳細はこちら>>

週間ビットコインで市場を知ろう

ビットコインについての動向を知るなら、ウィークリービットコインがオススメ

こちらの動画をぜひ見て勉強してみてください

詳細はこちら>>

大企業も続々解禁、副業

日本の就業規則は非常におかしく、副業をすることを禁止しています。

しかし、先進的な会社では副業を解禁しはじめています

なぜ、このタイミングで副業が解禁しているのでしょうか?

![]()